だったら、市販のドリルを買って家でやるのと一緒のような気が。。何か違うの?

こんにちは、みちゅママです。

我が家には、2歳の頃から1年以上公文式に通っている、現在4歳の娘がいます。

科目は、算数と国語の2教科通っています。

公文式に通っていると、

『何で公文に通っているの?』

『公文って高いし、市販のドリルで良いんじゃない?』

『公文に行くのと市販のドリルを、やらせるのとは何が違うの?』

なんて聞かれることもあります。

私自身も娘を公文に通わせようかと思った時に、『高いお金を出してまで、公文に行かせる意味はあるのかな、ドリルとかでもいけるんじゃないかな』なんて思いもありました。

ただ、現在では『公文に通ってプリントをするのと、市販のドリルをするのとは違うな』と思っています。

そこで今回は、同じように思っている方へ向けて、公文式と市販のドリルの違いを私なりにまとめてみました!

※娘を公文に通わせて思った私の個人的な意見です。参考程度に読んで頂けたらと思います。

公文に通って良かったと思っていますが、市販のドリルがダメ!と言いたいわけではないので、その辺はご理解いただけると有り難いです。

対象は、2歳〜6歳くらいの就学前のお子さんがいる方に向けて書いています。

公文式と市販のドリルの違い

プリントのレベル分けが細かい

公文に通って市販のドリルと違うなと思った点は、まずはこれです。

市販のドリルの多くは、『3歳向け、4歳向け』や、『2歳〜4歳向け』だったりと、レベル分けがざっくりしていますよね。

公文のプリントは、レベル分けが非常に細かいです。

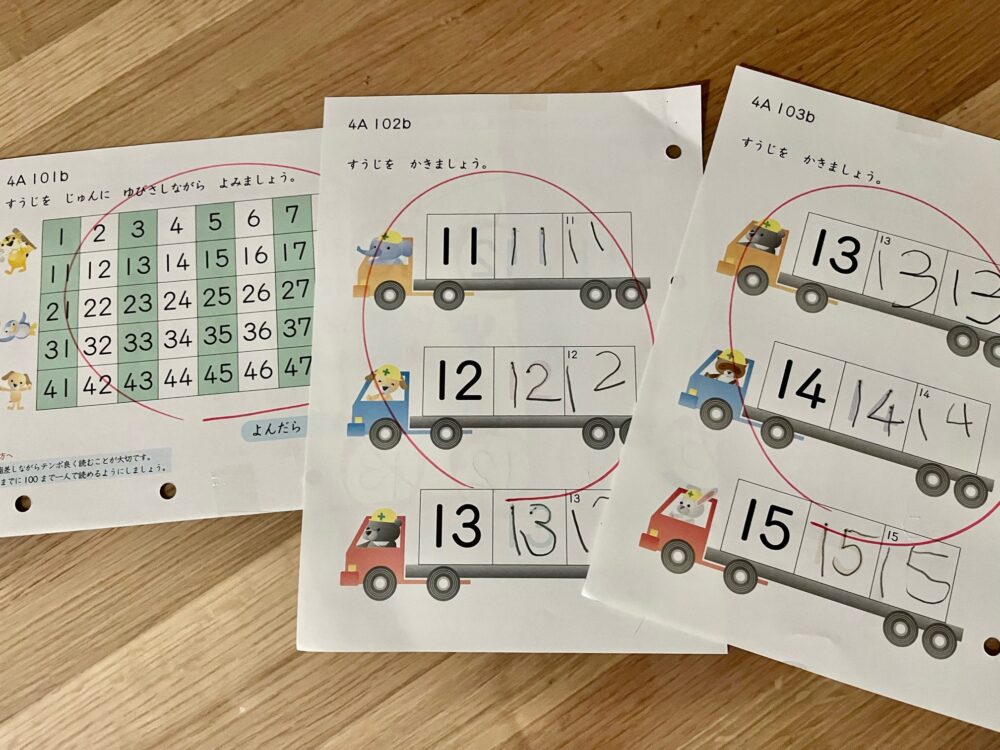

例えば算数のプリント▼

ここでは、1~50までの数字を読むことと、10番代の数字を書く練習をします。

このプリントが終わって次のレベルの10枚へいくと、

11~60までの数字を読むこととと、10番代の数字を書きます。

10~50⇒11~60と読む数字が少し変わったのと、数字が穴あき形式に少しだけレベルアップしています。

大人から見ると一見簡単なプリントですが、子どもにとっては少しずつレベルアップできるので『できる!』といった自信に繋がります。

公文のプリントは本当に細かくレベル分けされていて、すごいと思います。

もちろん、算数以外の国語や英語も同じように細かくレベル分けされていで、どの教科も年齢ではなくお子さん自身のレベルに合わせてスモールステップで進むことができます。

プリントの難易度を柔軟に変えられる

難しくて娘のモチベーションが下がった時には少し簡単なプリントを用意したり、もっとやりたそうであればそのまま先に進んだり、とプリントの難易度調整は先生に言えばすぐに対応してもらえます。

我が家では、娘が2歳のころに『数字を書く』ことが苦手だったときに、数字を書くプリントは難易度を調整しながら何度もやりました。

娘が簡単にできるプリントから、少しチャレンジなプリントまで、レベルを上げたり下げたりしながら数字が書けるようになるまで何度も繰り返すことができました。

もしこれを市販のドリルでやろうと思うと、どうやったらいいのか分かりません(笑)

また、市販のドリルは例えば『かず』のドリルだとすると、

- 数をかぞえる

- 数字を書く

- 数字を読む

どんな子どもにも対応できるよう、これらの内容がバランスよく含まれているドリルがほとんどです。

ただ、バランスよく含まれているため、お子さんの苦手な部分を集中的にやりたいと思った時に、ドリルだと難しいです。

『今回は数字を書くことだけをやりたいんだけどな』と思ったとしても、数をかぞえるプリントも入っていたりなど、必要のない部分も購入しなければならなくなります。

最近では、プリントを無料で印刷できるサイトもありますが、そこから子どもが苦手な部分のプリントを探して印刷するって時間も手間もかかりますよね。

『それくらいのサポートなら家でできるよ』といったご家庭はもちろん素晴らしいことだと思います。

ただ、我が家は日々の生活を回すのに精一杯で色々と余裕がないことも多い中でも、『娘のレベルに合わせた対応』ができたのは公文だったからだと思います。

こなす量が多い

公文では、1教科あた10枚のプリントを教室でやります。

さらに、毎日10枚のプリントが宿題として渡されます。

これらを毎日やったとすると、1週間で70枚、1ヶ月では300枚ほどにもなります。

これだけの量を市販のドリルでやるのってなかなか難しいですよね。

市販のドリルはドリルにもよりますが、1冊平均で50枚程度のプリントが入っています。

もし公文と同じように、1ヶ月300枚分をドリルでこなそうと思うと、ドリルを毎月6冊ほど用意する必要があります。

不可能な数字では無いのかもしれませんが、その子のレベルに合わせてドリルを毎月6冊準備して毎日10枚ずつやってもらう。

これって中々大変だなと思いました。

客観的にレベルを見てくれる人がいる

市販のドリルだと、親が子どものレベルを見て用意しますよね。

でも、いくら親でも勉強を教えるプロではないので、『このレベルのことをやらせてもいいのかな』と思うことってありませんか。

特に用意したドリルを子どもが『できない』『分からない』なんて言うと、『これって難しすぎるのかな』『いや、でも対象年齢のドリルを買ったし、うちの子の年齢ならできるんじゃ』なんて迷うこともあります。

そのまま何となくドリルから遠ざかってやらなくなる。。なんてことになる可能性もありますよね。

公文に通ってから、娘も宿題のプリントを『これできない』なんていうことがあったので、『難しすぎるのかな』と迷ったりした時があったので、その時は教室の先生に相談をしていました。

公文の先生はこれまでに何人もの生徒さんを見て来たので、『なるほど』と思うようなアドバイスをくださったり、進め方につい相談に乗ってくださいます。

もちろん、親から見た子どもの様子も大切なので、公文に全て任せっきりというのは良くありませんが、やはりたくさんの経験の、ある人に子どものレベルを客観的に見てもらえたり、相談に乗ってもらえる人がいるのはとても心強いと感じました。

勉強する習慣を付けやすい

プリントをする目的が、『小学校に入るまでにちょっと勉強に触れさせておきたい』『数字やひらがなくらいは読めるようにしておきたい』であれば、市販のドリルで親がサポートしてあげれば、達成できるのではないかと思います。

ただ、目的が『勉強する習慣を早いうちに付けておきたい』なのであれば、公文に通った方が身に付く可能性は高いと思っています。

公文では、宿題のプリントが毎日出ます。

我が家では、基本的には毎日決まった時間にやっています。

宿題を教室で提出すると『宿題いつもきちんとやってきてすごいね』なんて先生も褒めてくれたりするので、娘も嬉しそうにしています。

娘はプリントをやることが当たり前になっていて、毎朝声をかけると嫌がらずにやってくれます。

これが市販のドリルだと、『やってもやらなくてもいい』んですよね。

やってもやらなくても誰にも何も言われません。

親のモチベーション次第です。

習慣化するまでは、子どもが嫌がる時もある中で、毎日親のモチベーションを保ち続ける。

これって個人的には結構大変だと思うので、そういった点では、公文に通う方が勉強する習慣を付けやすいと思います

金額の違いは?意外と公文はコスパ良し!

やっぱり気になるのがお金のこと。

市販のドリルだと1000円もかからず購入できるので、公文に通う方が圧倒的に高いかと思いがちなんですが、意外と公文ってコスパ良いんです。

プリント1カ月1枚あたりの値段

- 公文⇒12.5円

- 市販のドリル⇒9円

公文は1教科につき10枚のプリントを毎日やります。

これが1ヶ月(30日)だとすると、10枚×30日で300枚です。

1枚で両面に問題が印刷されているので、300枚×2=1カ月600ページです。

公文の月謝は地域にもよりますが、平均すると幼児は1ヶ月で約7500円。

公文は1カ月1ページあたり12.5円です。

市販のドリルだと、公文のドリルが726円で80枚で販売されています。

1枚あたり約9円です。

プリントだけで計算すると公文が高いですが、公文にはプリントにプラス週2回の通塾と先生が採点もやってくれます。

そう思ったら、めちゃくちゃ高いってわけでもない気がします。

公文式か市販のドリルか

公文式か市販のドリルかは、ご家庭の価値観によって変わってくると思います。

どっちが良いよってことではなく、『お子さんに合っていそうか』『親が続けられそうか』そういった面で考える時の参考になさってもらえると良いかと思います。

公文に興味のあるかたは、こちらの記事も参考になさってみてください。

-

-

幼児の公文式ってどんなとこ?親の付き添いは?疑問まとめました!

続きを見る

-

-

共働きの保育園児は公文に通える?送迎は?【メリット・デメリット】

続きを見る

公文に行くか迷っているかたは、まずは、体験教室に行くこともおすすめです。

-

-

【公文】2歳の娘が体験教室に行った感想をレビュー

続きを見る

最後までお読みいただきありがとうございました。