通信教材でおなじみの幼児ポピーですが、教材レベルがやさしいので先取り学習を検討するご家庭も。

システム上は実際の学年より先の教材を受講することは可能みたいですが、そもそも先取りをしてもちゃんと学習できるのかが気になりますよね。

我が家にも2歳(もうすぐ3歳)の娘がいるのですが、2歳になったばかりの頃から公文に通っています。

娘は公文で先取り学習をしていて、実際の年齢より上のレベルのプリントを実施しています。

そこで今回は、幼児ポピーの教材でも先取り学習はできるのか、実際に1学年先の『きいどり』教材を使って先取り学習を行ってみました。

先に結論から書きますと、

幼児ポピーで先取り学習は可能!ただし、進め方を間違えると逆効果になる可能性も!

今回は、幼児ポピーを検討している方へ向けて

- 幼児ポピーの教材のレベル

- 幼児ポピーで先取りする際のポイント

- 幼児ポピー先取りをするメリットデメリット

- 幼児ポピーおすすめの先取りの方法

についてまとめてみました。

【幼児ポピー】ももちゃんときいどりの教材の内容

まずはそれぞれの教材の内容を見ていきましょう。

年齢通りのコース『ももちゃん』と、1学年先取りするコース『きいどり』のそれぞれの特徴です。

| ももちゃん | きいどり |

|

|

ももちゃんは、しつけや行事などの日常生活についての内容が中心で、お勉強的な要素はほとんどありません。

きいどりになると、数字やひらがなの読みが入ってくるので少しお勉強要素が加わります。

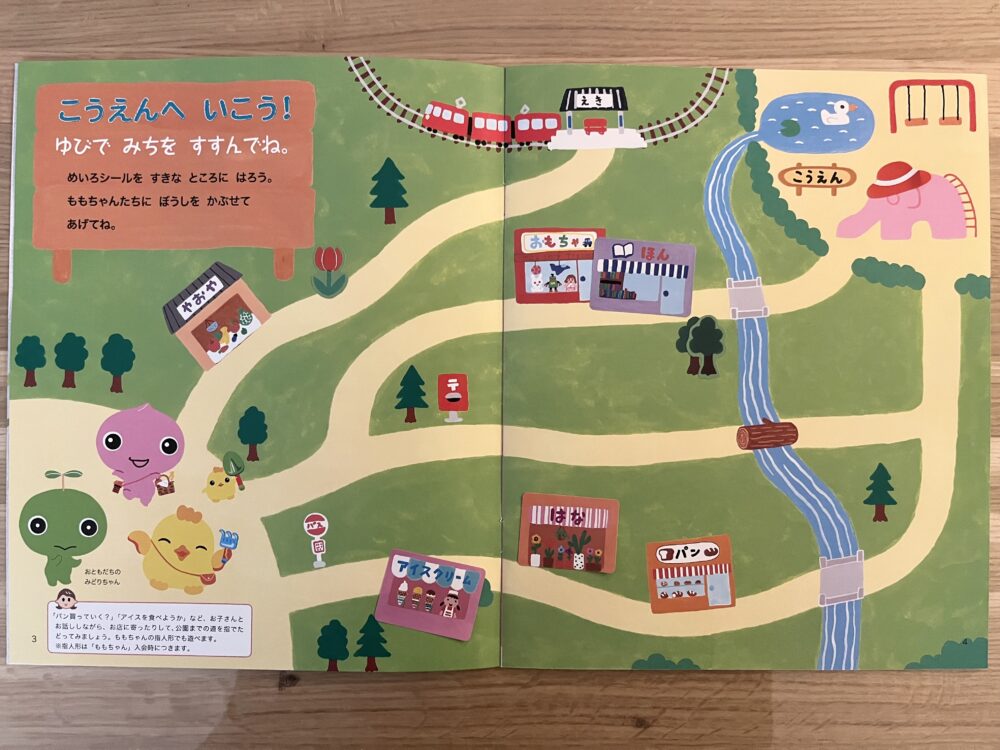

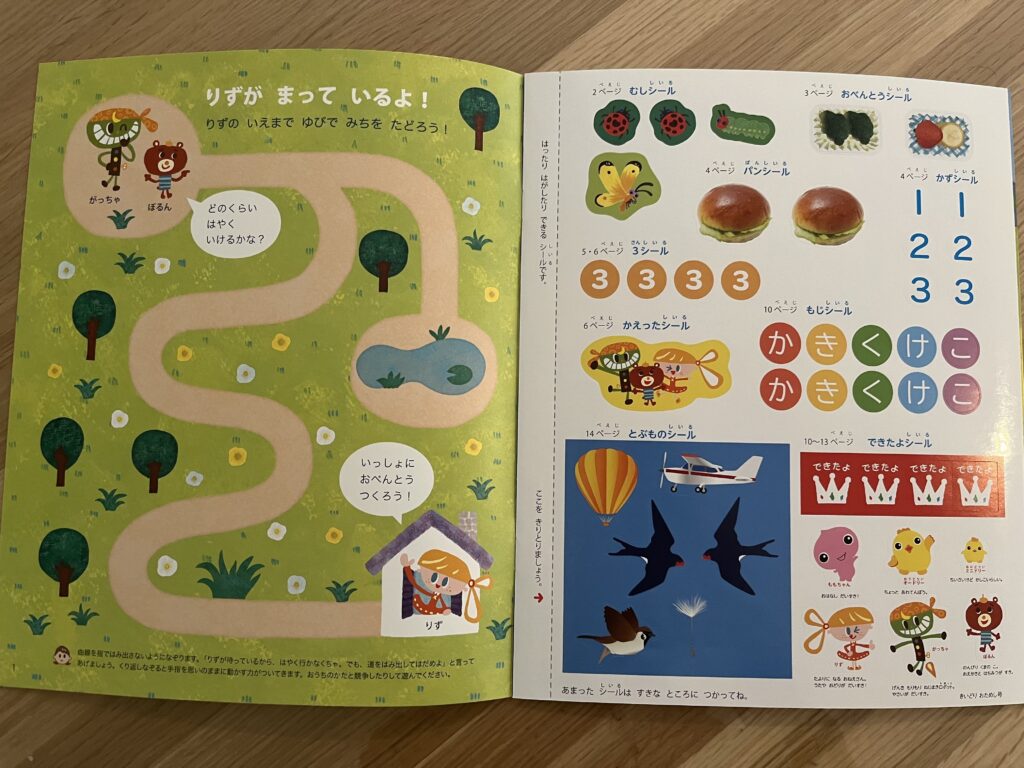

実際の教材でみてみましょう▼

同じ迷路でも、ももちゃんでは『指でたどってシールを貼る』、きいどりでは『数をたどって数字シールを貼る』と少し難易度が上がっていますよね。

【幼児ポピー】先取りを実際にやってみました!

実際に2歳の娘が『きいどり』を先取り学習してみました!

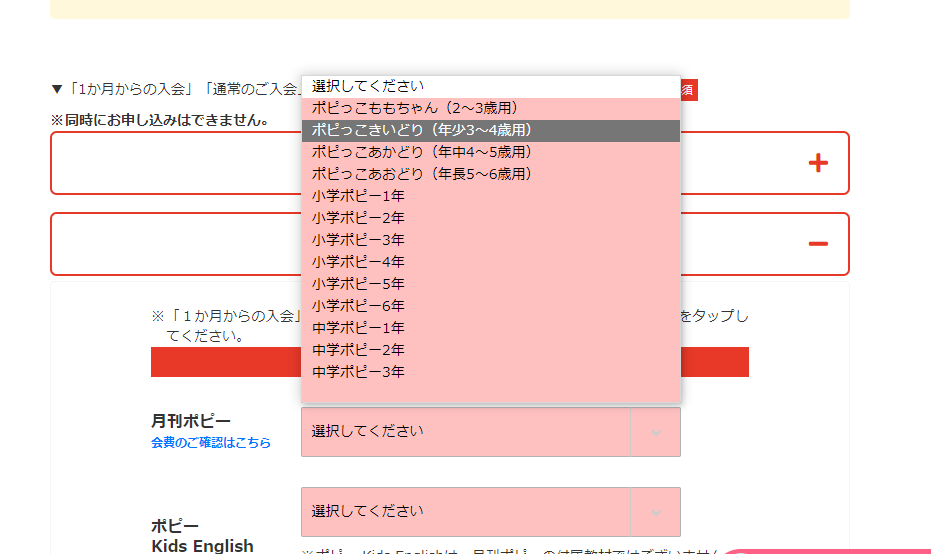

申込み方法は幼児ポピー公式サイトから『きいどり』選んで申し込めばいいだけなので、簡単です。

幼児ポピーは、「お子さんの年齢」と「受講のコース」が違っていてもOKです!年度の途中での変更や、複数のコースを同時受講することもできます。

教材はシールが多いので、大体のページはきいどりでも楽しく進めていました。

シール▼

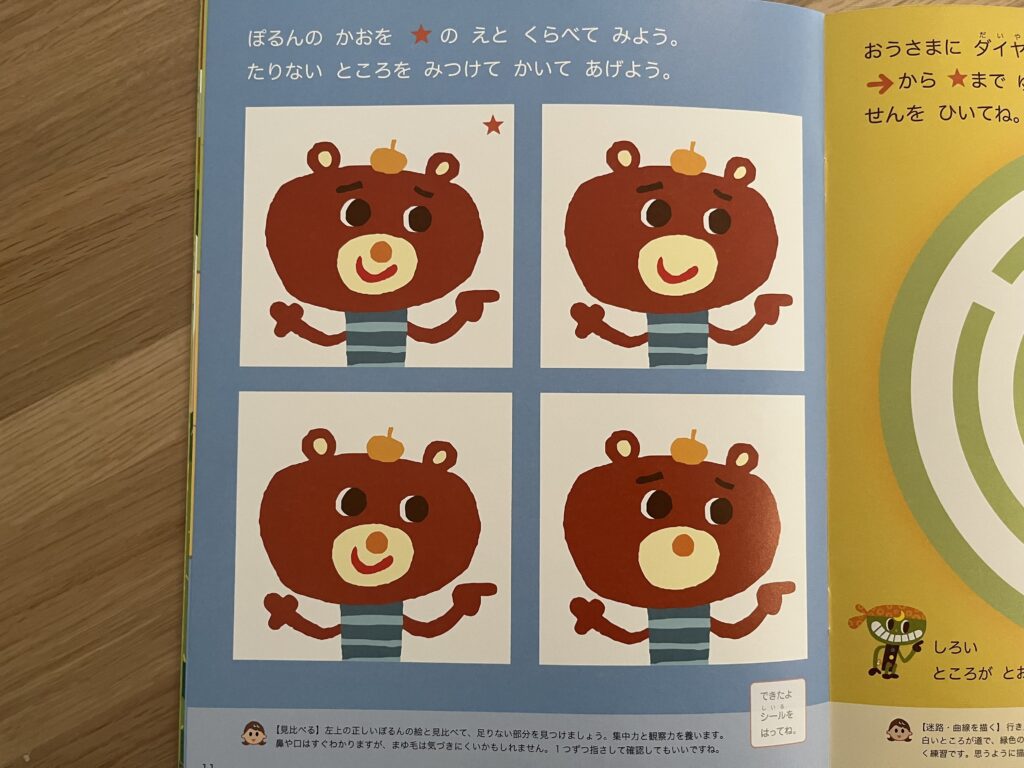

まちがい探し▼

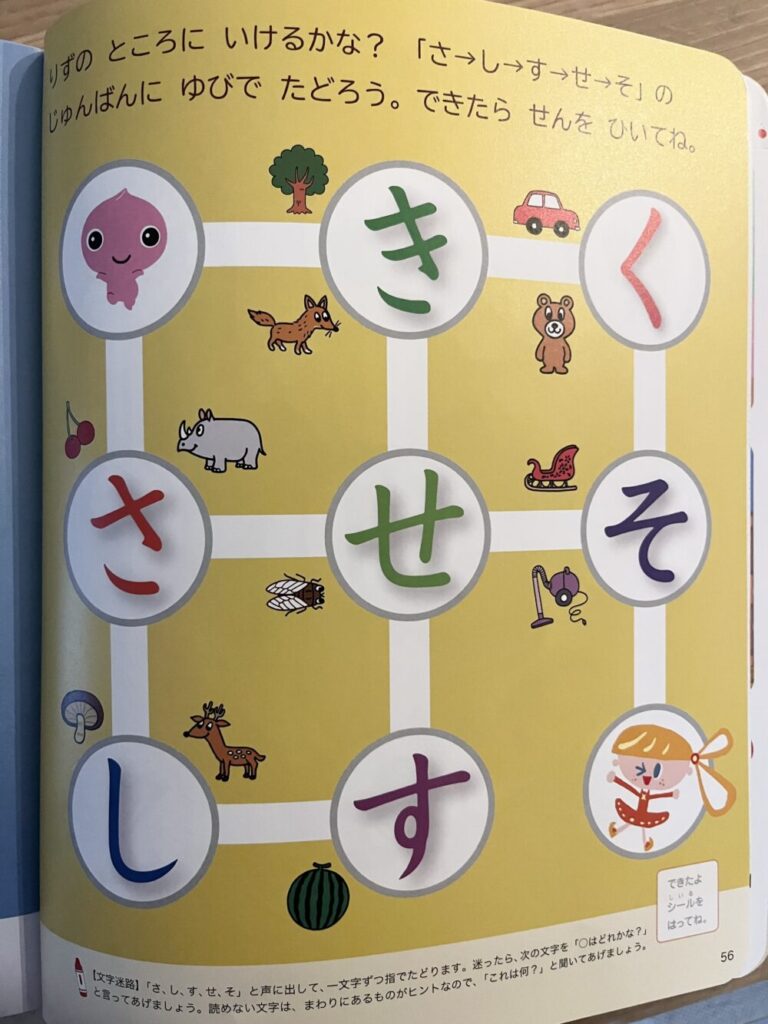

ひらがな▼

ただ、実際に先取り学習をやってみて思ったのは、幼児ポピーでの先取りは基本的にはおすすめしないということです

幼児ポピーで先取りをおすすめしない理由

- あえて難易度の易しい教材にしてあるから

- 先取り学習を想定した教材ではないから

- 合わない先取りは勉強嫌いになる可能性も

あえて難易度の易しい教材にしてあるから

幼児ポピーのコンセプトは、『子どものやりたいを引き出す』です。

難易度の易しい取り組みをすることで、

『簡単にできた!』⇒『楽しい』⇒『もっとやりたい!』

となるという考え方。

なので『子どもが簡単にできたから、先取りをしてもうちょっと難しい問題を』というのは、そもそもの教材のコンセプトではないんですよね。

子どもの頃に『できた!』という達成感を味わうことは自己肯定感をあげるためにもとても大切。

まずは『楽しい!』を育てることを優先に取り組んでみましょう。

先取り学習を想定した教材ではないから

幼児ポピーの教材は、脳の専門家が指導・監修して作成しています。

2歳~6歳まで成長に応じた内容で考えて作られているので、教材にそって順番にやっていくことで、年長では小学校入学準備が自然と終わるカリキュラムです。

また、幼児ポピーでは生活面も年齢に合わせて作成されているので、年長で小学校マナーを学んだりもします。

先取りした場合は年中で小学校マナーを学ぶので、ちょっと早いし実際に年長になったら忘れてそう。

幼児ポピーのように年齢を考慮して進んでいくように考えられたカリキュラムを先取りする場合は、慎重に選ばないとせっかくのカリキュラムが活かされないなんてことも十分にあり得るのでおすすめしません。

合わない先取りは勉強嫌いになる可能性も

幼児ポピーは、1つの教材にことば・かず・ひらがな・せいかつなど様々な教科が含まれます。

先取りした場合は、全部の教科を1学年先学ぶことになります。

ただ、子どもは全部の成長が同じタイミングではないので『数は好きだけど、文字にはまだ興味ない』なんて場合もありますよね。

そんな時に『この子は数ができる。ももちゃんは数が簡単だから、きいどりで先取りしよう』と先取りしてしまうと、興味のない『文字』まで先取りすることになります。

興味のないことを『いいからやってごらん』と進めると、できるどころか勉強嫌いになる可能性も。。

娘も公文で先取り学習をしていますが、公文は教科ごとに調整できるため、『算数は年中レベル』『国語は年少レベル』など学ぶペースを子どもの興味や進捗に合わせて進んでいます。

教科ごとに調整できる教材であればいいのですが、幼児ポピーのような全教科を学ぶタイプの教材は先取りを調整するのが難しく、合わない先取は勉強嫌いを育てることになるのでおすすめしません。

【幼児ポピー】先取りするかは、文字・数・工作

それでもやっぱり先取りしたい!

そんな方に、先取をする際に確認して欲しいポイントをまとめてみました。

幼児ポピーのワークは難易度が易しいと言われており、確かに1学年先のきいどりのワークでも、内容はシール貼りや生活習慣についての言葉を学んだり、一見2歳の娘でも出来そうなんですよね。

でも実際に受講してみて思ったのは、先取りするなら必ず『文字・数・工作』この3つの部分の子どものレベルを確認しておきたいということです。

文字

ももちゃんでは、ひらがなの読みはありません。

年間を通してワークや付属のミニ絵本で言葉に触れます。

きいどりになると、4月号のワークから『あいうえお』などの五十音を順番に学んでいきます。

『ももちゃんではひらがなの読みをしないのであれば、きいどりの方がいいかな』

なんて思ってしまいそうですが、実は先取りで有名な公文の教材でも、いきなりひらながの読みはしません。

娘が2歳で公文をスタートした時は、童謡のプリントを親子で歌いながら言葉に触れることから始めました。

また文字への興味を持たせるために、自宅での絵本の読み聞かせをおすすめされました。

ひらがなを早く読んで欲しいって思ってしまいますが、まずは言葉にたくさん触れることが大切なんです。

そこから文字に興味を持つようになると、ひらがなの読みに進みます。

きいどりを受講するかの見分けポイント

- 文字に興味を持っている

- 既に文字をいくつか読み始めている

こういったお子さんであれば、楽しくひらがなを学ぶことができるので、きいどりで先取り学習するのも良いかと思います。

そうでない場合は、まずはももちゃんの教材でたくさん言葉に触れながら、お子さんのひらがなへの興味を待ってみるのがおすすめです。

数

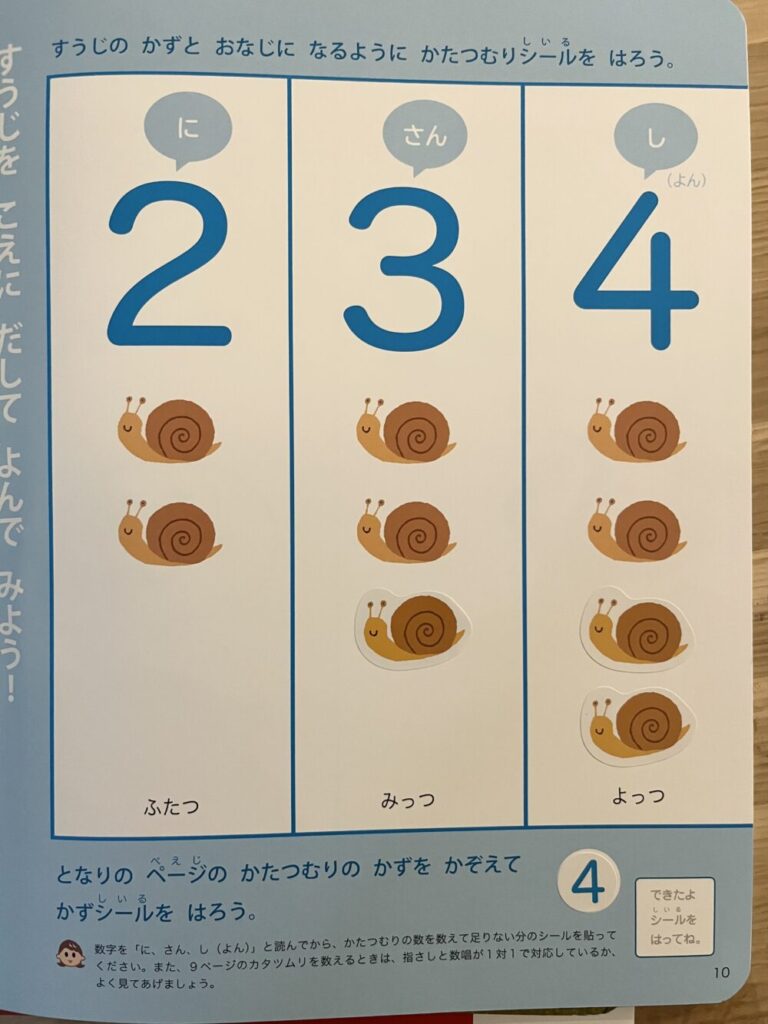

ももちゃんでは、『ひとつ・ふたつと物を数えてみる』など、数字に触れるまえに数の概念について学びます。

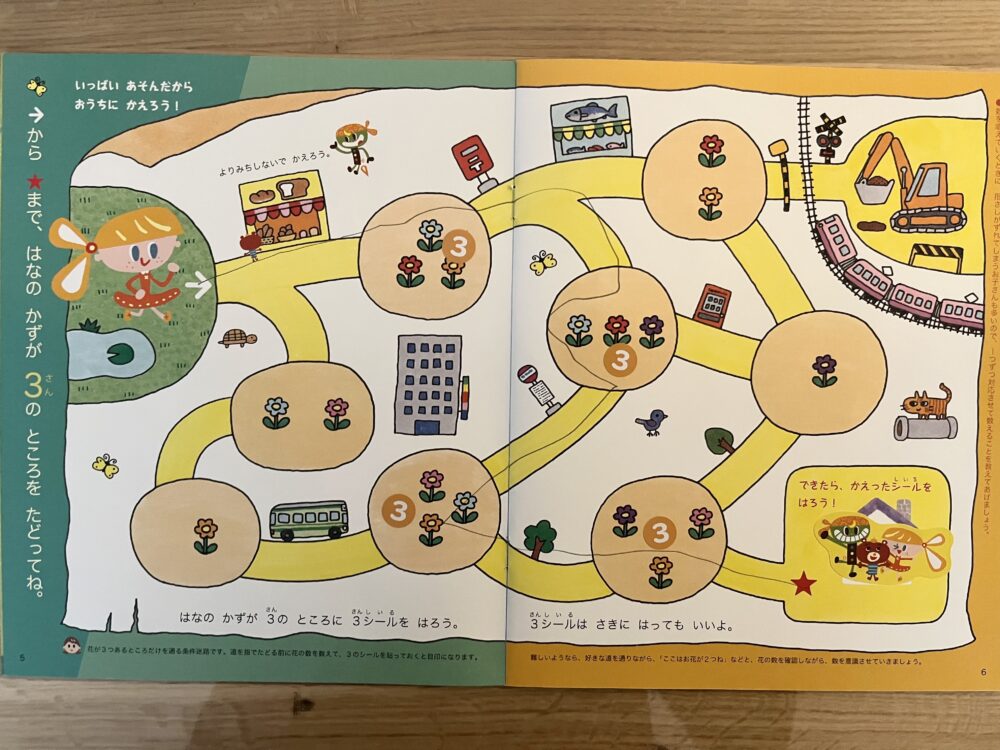

きいどりでは、1~5までの数の概念と1~10までの数を数えることを学びます。

数を学ぶプロセスは、

①数の概念を理解する(ひとつふたつなど) ⇒ ②数と数字を結びつける(ひとつ=1)

こういった順番で学びます。

きいどりの教材は『②数と数字を結びつける』プロセスからスタートしているため、数に全く触れてこなかったお子さんの場合、数の概念の理解が抜けてしまうかもしれません。

きいどりの数▼

数の概念は、足し算などの計算を行う時にとても大切な土台となります。

きいどりを受講するかの見分けポイント

- お子さんが『ひとつ、ふたつ、、、』と数の概念を認識できている

- 普段の遊びで物を数えることをやっている

数の概念を理解できているかは、『〇個取って』『何個あるかな?』と聞いた時にできるようであれば理解できています。

お子さんが数の概念を既に理解していそうであれば、きいどりで先取りさせてあげるのもいいと思います。

もしまだ数に興味がなかったり、理解していなさそうだった場合は、ももちゃんを使って数の概念から学んでみましょう。

工作

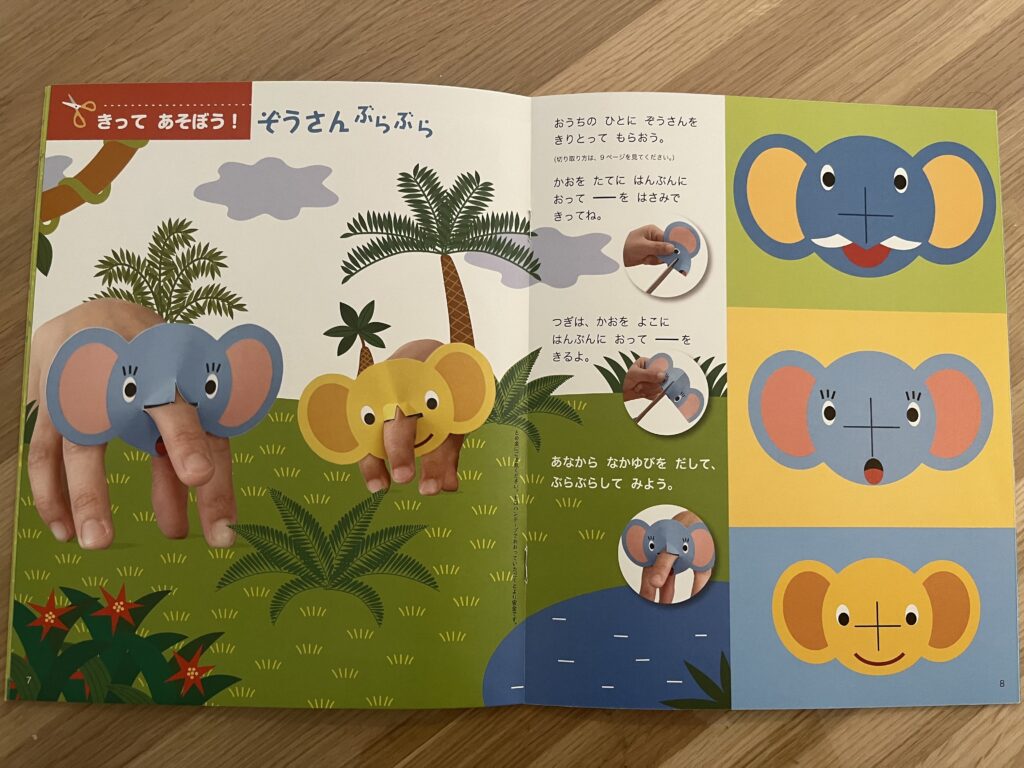

ももちゃんも工作のようなワークはあるのですが、きいどりからは工作の難易度がアップします。

きいどりでは、切る・貼る・折るなどの作業をします。

特に「はさみ」を使った工作がほぼ毎月あるので、得意だったり興味のあるお子さんでしたらきいどりも楽しめると思います。

きいどりの工作▼

ただ、はさみが使えるかどうかは、お子さんの成長や興味によります。

2歳だとまだ興味が持てない子もたくさんいます。

そんな場合は、無理せずももちゃんを受講しながら興味が出るのを待ちましょう♪

【幼児ポピー】先取りするメリット・デメリット

先取りした場合のメリットデメリットを見てみましょう。

幼児ポピー先取りのメリット

お子さんの能力を伸ばしてあげられる

幼児ポピーの教材が、お子さんによっては簡単過ぎる時もあります。

そんな時は先取りすることで、お子さんの能力をより伸ばしてあげることができます。

また、先取りに挑戦してみることで新しいことができるようになり、結果的にお子さんの自信に繋がることもあります。

幼児ポピー先取りのデメリット

親の負担が増える

先取り学習をすると、教材の難易度はあがります。

ももちゃんでは楽しくできていたことが、難しくなることにより『できない!』となることもあり、当然親のサポートが増えます。

ワークにはそれぞれ効果的に行うための保護者の声掛けのポイントが記載されていますが、『それ以前に問題の意図を理解していない。』なんてこともあるので、そこからの説明になる場合もあります。

【幼児ポピー】おすすめの先取りの方法

『1学年先の先取りをやってみたい』

そんな方へのおすすめの方法は、

きいどりを受講しながら、お子さんが難しそうだなと思う部分だけ、他の教材を使ってレベルを上げる。

というやり方です。

幼児ポピーを先取りした場合は、全教科を先取りするので教科によっては『分からない』となるものもあって当然です。

『楽しくなさそう』

『分からないと言う』

などのネガティブな反応があったワークの教科だけ、市販のドリルや他の通信教材を使ってできるようにサポートしてあげましょう。

幼児ポピーは、1学年先であっても『ももちゃん』と『きいどり』の教材のレベル差は、そこまで大きくありません。

部分的にサポートしてあげれば、そのうち全体的にきいどりのレベルに追いつくことは可能だと思います。

無理やりやらせるのは絶対におすすめしませんが、出来ないことが出来るようになるという経験を積むのも大切なことです。

『市販のドリルはどれを選べばいいのか分からない』

といった方へのおすすめはこちら。

ひらがなを伸ばしたい▼

かず・すうじを伸ばしたい▼

工作を伸ばしたい▼

※追記【幼児ポピー】3歳年少になって改めて、きいどりをやってみました

先取り受講をしてからは幼児ポピーはしばらく止めていたのですが、公文との併用教材として幼児ポピーを再度受講することに。

2歳で幼児ポピーの『きいどり』を先取りをした娘ですが、3歳(年少)になってから、改めてきいどりをやってみました。

先取りした時は、問題の意味がよく分からず親に言われるがままこなしていたワークもあった娘ですが、3歳になった現在はめちゃくちゃ楽しそうにやっています。

保育園から帰ってきたら『これやるー!!』ときいどりのワークをいそいそと運んできて、ワークをやっています。

娘は公文で足し算やひらがなの読み書きをしているため、数や文字の部分だけで見れば簡単なのですが、『生活』の部分ではきいどりがちょうどよく、何より娘も楽しんでやっているので幼児ポピーでは先取りはせずにこのままきいどりを受講します。

【幼児ポピー】実際に試すのは必須

幼児ポピーは先取り学習が可能ですが、先取りをする場合は実際に試してお子さんの様子を確認するのが必須です。

- 楽しそうにできている

- 自分から取り組もうとしている

教材に取り組む時は、お子さんの様子をしっかりと見てあげてくださいね。

お試し教材は全学年分を一度に取り寄せることが可能です。

お試しといえど実際の教材を抜粋した内容なので、教材のレベルを確認するだけなら十分にできます。

ぜひ一度請求してみてくださいね。