通う前に知っておいた方がいいことってある?

こんにちはみちゅママです。

公文に通わせようか決めるのって判断が難しいですよね。

特に、公文は学習方法が独特で、評価も賛否両論あるので迷ってしまいます。

入会してから「うちの子には合わないかも」、と思ってもすぐに「辞めたい」とも言い出しづらいし。。

娘は2歳の頃から公文に週2回、通っています。

通い始めてから1年以上経ったのですが、『思っていたのと違ったー』と感じたことがいくつかありました。

そこで今回は、公文に通うか検討している方に向けて、入会したあとに後悔しないためにしっておいて欲しいことをご紹介したいと思います。

こんな方におすすめ

- 公文を始めようか迷っている

- 通ってから後悔したくない

- 子どもが小さいので、公文に通わせることに不安がある

- 公文のネガティブな部分も分かったうえで入会したい

※娘が2歳~4歳くらいの時に感じたことなので、未就学のお子さん向けの記事です。

親のサポートが思った以上に大変

公文は週2回の通塾なので、残りの5日は自宅学習です。

5日は自宅で取り組む宿題が出されるのですが、これがまあ大変。

体験教室などで事前に宿題があることはもちろん知ってから入会したのですが、きちんと宿題をやろうと思うと、考えていた以上のサポートが必要でした。

幼児期はそもそも、机に向かわせるところからのスタート。

やっと机に向かったと思ったら、そこから10枚以上ある宿題のプリントを毎日こなすのは、正直すごく大変でした。

また、机に向かってプリントを楽しんでくれていると思ったら、次は『プリント飽きた』『これ難しい』とまた次の問題発生。

プリントをやらずに遊んだり、不機嫌になる娘に私自身もイライラしてキツイ言葉をかけてしまったこともあって自己嫌悪、なんてことも。

辞めようか悩んでいた時、いつものようにプリントを一緒にやっていると、娘に『ママ、にっこりして?』と言われて、猛烈に猛烈に反省しました。

『娘を悲しませるために公文を始めたわけではないのに。。』と思い、正直少し公文を選んだことを後悔もしました。

ただ、公文のプリントが悪いわけでも、もちろん娘が悪いわけでもありません。

そこで、『次に娘を悲しい気持ちにさせるような態度を取ったら公文はきっぱりと辞める』ということを心に決めて、どうやって楽しくプリントをやってもらえるかを、考えることにしました。

そこからは、だんだんと親子ともにペースが掴めてきて、現在では机に向かう習慣もできました。

ただ、ここまでになるまでには時間がかかりましたし工夫もたくさんしました。

体験教室だと、先生が『公文はスモールステップなのでお子さんも楽しく進めることができますよ~』なんて言ってくれるので、『あ、そっか~』なんて思って入会したら、その後の親のサポートの大変さに、入会したことを後悔するかもしれません。

スモールステップなのは本当ですし、娘も楽しんでいる時もありますが、親の努力と忍耐が伴うことは認識しておくといいかもしれません。

進度は思っているより進まない

公文に通わせている親御さんのブログなんかを見ると、『3歳でもう足し算引き算まで行きました』『3学年先をやっています』なんて方もいらっしゃるので、『我が子も公文に通えばこうなるのか、よしよし』なんていう下心を少し持っていました。(私だけですかね)

ただ、実際に通ってみると『全然進まない、思ってたのと違う!!!』と思ったんです。

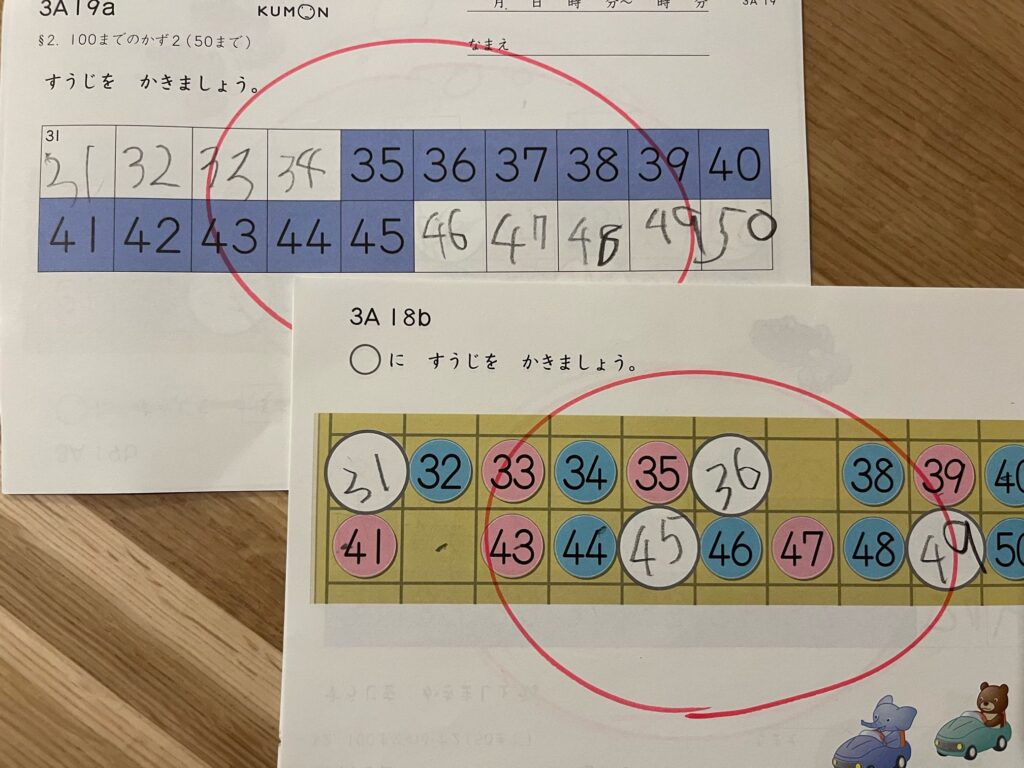

我が家では2歳から公文に通ったので、1番下の8Aからスタートしたのですが、1年経った3歳になったころにやっていたプリントは国語はなんと6A。

1年間で2つしか教材が進まなかったんです。

1年も経てば、もっと進んでいるんじゃないかと思っていたので、予想外でしたし、『1年も通っていたのに』と少し焦ったりもしました。

じゃあ公文は意味がないのか、と言うとそうではありません。

そもそも、公文は勉強の習慣や基礎学力をつけるための学習で、先取学習をするための学習ではありません。

基礎学力をつけるためにやっているので、勉強を習慣化することが大切で、進度は気にしても仕方ないんですよね。

また、ブログやSNSだと進度が進んでいるお子さんがよく取り上げられているので目が行きがちですが、ゆっくり進んでいる子も全然います。

同じ教室に通わせているママ友が何人かいるのですが、ある日進度を思い切って聞いてみたところ『え、似たようなとこやってる!!』『私も進度遅いのかなって不安に思ってた』と言っていました。

家のお隣さんも3歳から公文に通わせているらしいのですが、当時の進度はすごく遅くて1つの教材に半年かかるとか普通にあったらしいです。

でも小学校に上がるくらいからめきめきと進みだして、現在は4学年先までやっているそうです。

私のように公文をやればさくさくと先取学習ができる!!と思って入会してしまうと、ギャップが発生してしまった時に焦ってしまうかもしれません。。

進度は気にせず、勉強習慣を付けることを目標にお子さんのペースに合わせて楽しく進めてあげましょう。

週2回通ったらそれでいいわけではない

2歳で公文を始めたころ、『公文をやっていれば幼児教育は大丈夫!週2回も通うんだから何とかなるでしょ』なんて思っていました。

公文の体験教室でも先生からは『お子さんを週2回連れてきてもらえれば、あとはこちらで何とかするので大丈夫です』なんて言ってもらえたので、気楽に入会しましたがこれも間違いでした。。

確かに公文は週2回通塾がありますが、これはあくまで教室でプリントをこなすための時間です。

公文では、先生はプリントをこなすサポートはしてくれますが、基本的に教えたりはしません。

幼児期は、簡単なプリントからスタートしますが、進度が進むと『できない、分からない』といったプリントも当然出てきます。

娘の場合は、3歳の頃に数字が書けなくて苦戦した時期がありました。

教室では娘が『できない』と言った場合は、プリントのレベルを下げて対応してくれましたが、対応してくれるのはそこまで。

またしばらくすると、プリントの進度が進むのでまた『できない』となるんですよね。

実際に数字が書けるようになるためには、自宅でのサポートが必要でした。

また、公文を習うメリットとして『自宅で学習する習慣が付くこと』『基礎学力が付くこと』がよく挙げられますが、週2回の通塾だけで習得するのは難しいです。

週2回教室でプリントをやっても、幼児が自宅で学習する習慣がつくかと言われると難しいですし、徹底的な反復を行い基礎を固めることを目的としている公文で、週2回のプリントだけで基礎固めを行うのは正直言って不十分です。

ただでさえ吸収も早いが忘れるのも早い幼児期に、教室以外の5日間の自宅学習をこなさなければいつまでたっても伸びません。

『週2回通ったら、子どもの基礎学力と学習習慣が付く』こんな風に思っている方は、『思ってたのと違った!』と思ってしまうかもしれません。

ただ、娘と同年代のお子さんを公文に通わせているママ友は、

『通信教材とかだと、全部親がサポートしないとだめだから、絶対にさぼってしまう。公文だと、自宅でできなくても週2回は教室でプリントをやってもらえるから、それでいいと思って通わせている。何もやらないよりは良いよね』

と言っていました。

考え方はそれぞれですし、どちらが良いとかでもないと思います。

ご自身がどういう目的で公文に通わせたいと思っているかで、考えてみてもらえたらなと思います。

教科の内容について

この教科にする!!と決めている方はいいのですが、どの教科にするか迷っているかたは、体験教室を受ける前に、ある程度それぞれの教科で行う内容や目的を知っておいた方が良いと思います。

教室の先生は3教科受講してもらった方が月謝があがるので、おすすめしてくる場合が多いです。

3教科やっても伸びるどころか、幼児期に3教科を続けるのは親も子も負担が大きくて、現在は国語と算数の2教科にしました。

内容を分かったうえで、3教科を希望して受講する場合は良いと思いますが、『良く分からないけど、先生がおすすめするから3教科にしよっかな~』だと、我が家のように苦労してしまうかもしれません。

お子さんの性格や家庭の状況などで、どの教科にするかはある程度事前に決めてから体験教室を受けましょう。

ちなみに、私のおすすめは、どれか一つなら算数、2つなら算数と国語、です。

まとめ

後悔しないために知っておいて欲しいことのまとめです。

思っている以上に親のサポートが大変

宿題のプリントを毎日こなすためには、親の努力や忍耐が必要だということを知っておきましょう

進度が進まない場合もある

先取教育で有名な公文ですが、幼児期は「先取どころか全然進まない」なんてこともあると認識しておきましょう。

週2回の通塾だけで基礎学力や勉強習慣を付けるのは難しい

自宅での学習もあってこその公文だということを知っておきましょう。

受講したい教科が決まっていない場合は、それぞれの教科について知ってきましょう

教科について何も知らずに体験教室に行ってしまうと、必要のない教科まで受講してしまう可能性も。ある程度希望は決めてから行きましょう。

最後に

公文を続けるのは大変ですが、我が家は公文にして良かったと思っています。

公文のおかげで娘は机に向かう習慣出来ました。

もう、毎日のルーティンになっているので、親が忘れていたりすると『公文は~?』言ってくれたりもします。

幼児期の間に、机に向かう習慣を身に着けておくと、小学校に上がった時にもすごく有利になります。

小学生になってから急に勉強しなさいと言われても子どもも戸惑いますよね。

教材の難易度が上がったり、娘がプリントを嫌がったり、また右往左往することもあると思いますが、その時はまた楽しくこなせる方法を考えて続けていきたいと思っています。

これから公文に入会しようかと検討されている方の参考になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。