進度や、良かったところ・大変だったところは?

幼児が公文算数に通うってどんな感じなのかイメージ付きにくいですよね。

我が家では、2歳から公文の算数に通ってもう約2年になります。

公文算数は賛否両論な口コミもあると思うのですが、実際に通ってみると『公文算数ってこんな教材なんだ!』『良い部分も大変な部分もあるな~』なんて驚くことも多かったです。

そこで今回は、公文算数を検討している方に向けて、娘の進度、幼児で通う場合の注意点、教材の特徴など、公文算数についてまとめてみました。

こんな方におすすめ

- 子どもを公文の算数に通わせようか迷っている

- 幼児で公文を始めたらどれくらい進むのか気になる

- 公文算数のネガティブな噂が気になる

- 実際に通って良かったところ、大変だったところは何か気になる

【公文の算数】進度について

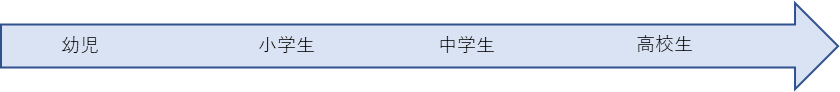

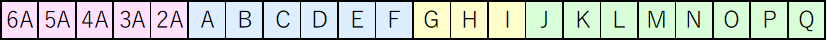

公文の算数の進度は6A~Qまでです。

幼児のレベルは6A~2Aです。

小学生レベルは、A:小1、B:小2、C:小3というように、アルファベットが各学年に対応しています。

それぞれのレベルの学年は目安で、公文式は先取学習をすることが可能なので、幼児でも小学生レベルのA教材やB教材をこなす子もいます。

どの教材からスタートするかは、入会前の学力診断テストにて教室長が決めます。

公文は簡単にこなせるレベルからスタートして、『できる!』といった気持ちを育てながら進めていくため、実際の学力よりも半年前ほど前のレベルを目安にスタートします。

家庭学習を特にやっていない幼児の場合は、6A、5Aからのスタートが多いです。

6A、5Aは数を数えたり読んだりするプリントです。

【公文算数】計算しかできない・詰め込み教育なのは事実

公文の算数でよく言われるネガティブな口コミなのが、『計算しかできない』『詰め込み教育で思考力が付きにくい』なんてことではないでしょうか。

・公文算数は計算力を高める教材

『公文算数の教材は計算しかできない』これは事実です。

公文の教材はそもそも『計算力を高めることに特化した教材』で、文章問題や図形問題は教材から「あえて」省いています。

『計算力が付くと、文章問題や図形問題は自然とできるようになる』という創業者の理念のもと、まずはとにかく計算力をつけることに力を注いで、学年を超えた計算を習得する教材なんです。

例えば、『小1の子が小3までの計算力を付けておけば、小1の文章問題は容易に解くことができるでよね』といった考えです。

こういったことから、むしろ公文に計算以外のことを求めるのは違うんですよね。

思考力が付かない?

もう一つのよくある口コミ『詰め込み教育』これも事実だと思います。

公文は徹底的な反復を行い、計算を体にしみこませます。

また、スピードも同時に求められるので、考える機会がないのは事実です。

ただ、公文の詰め込み教育=思考力が付きにくい、かどうかは別かなと思います。

思考力って公文以外でも付きますよね。

もちろん、1日中公文ばかりをやらせるのであれば、思考力が付かないということもあり得ると思いますが、

幼児の間は1日30分くらい公文をして、あとは外で遊んだり本を読んだりすることで、思考力は問題なく付くのでは?と思っています。

【公文算数】娘の2歳~3歳半までの進度

娘は2歳からのスタートだったので、学力診断テストは行わず、一番最初の教材である6Aからのスタートでした。

進度としては、2歳~3歳半までで6A→3Aのプリントまでいきました。

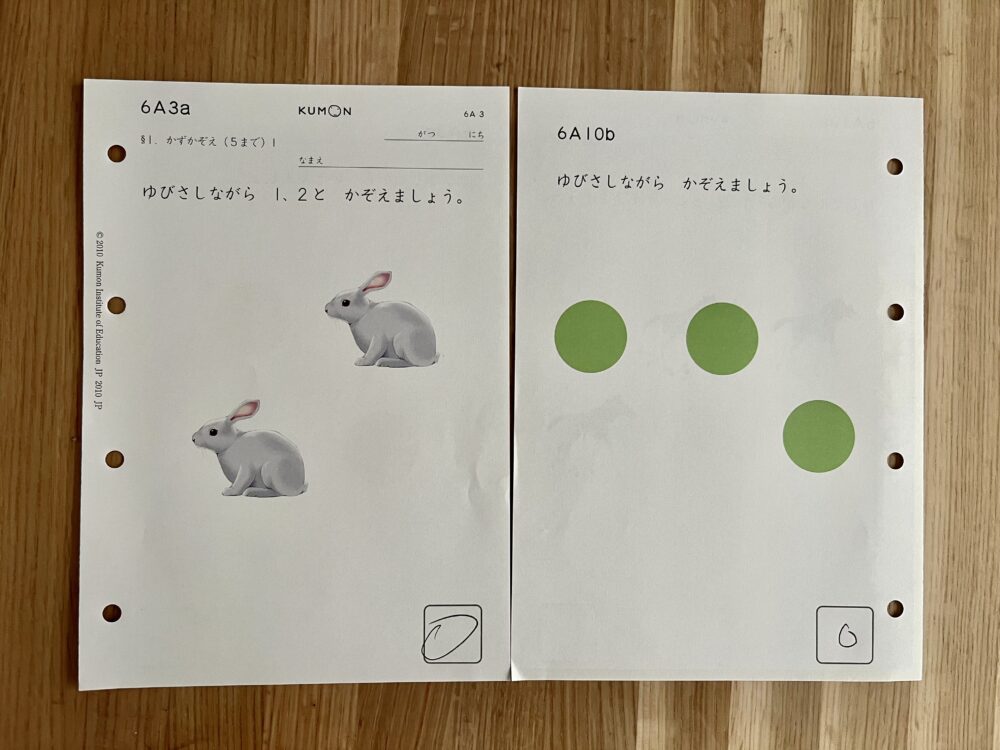

6A

5A

4A

3A

宿題は毎日10枚でましたが、半年くらいは1日0~3枚くらいにして、だんだんと枚数を増やしていきました。

1年経つ頃には1日10枚のプリントをこなすことができるようになっていたと思います。(毎日ではありませんが)

進度に関しては教室の先生の方針によっても変わってきます。

どんどん進めるタイプの先生もいれば、じっくりすすめるタイプの先生もいます。

娘の教室の先生は、できるまでじっくりと進めるタイプだと思います。

私は進度を早く進むことにあまり興味がなく、どちらかというとじっくり進んで欲しかったので、進め方は先生にお任せしていました。

【公文算数】大変だった教材

2歳~3歳半の間で、6A~3Aに進むまでは何度か大変な時もありました。

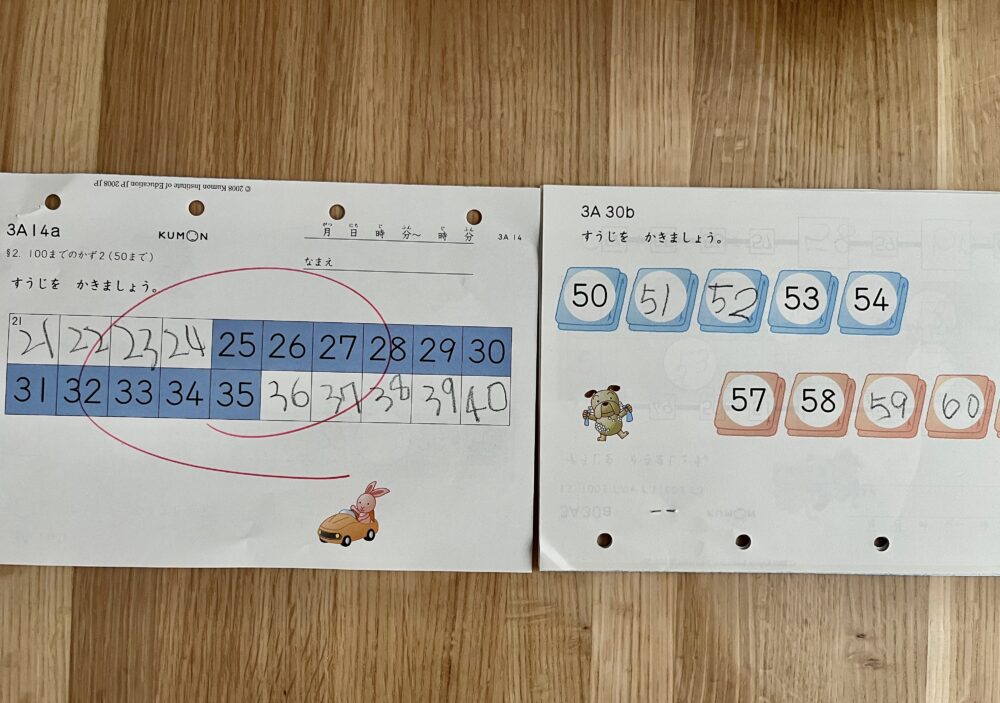

4A教材:数字が書けない

6A、5Aは数字を数えたり読んだりする教材です。

飽きたりすることもありましたが、比較的順調でした。

1年くらいかけてゆっくりと6A、5A教材に取り組みました。

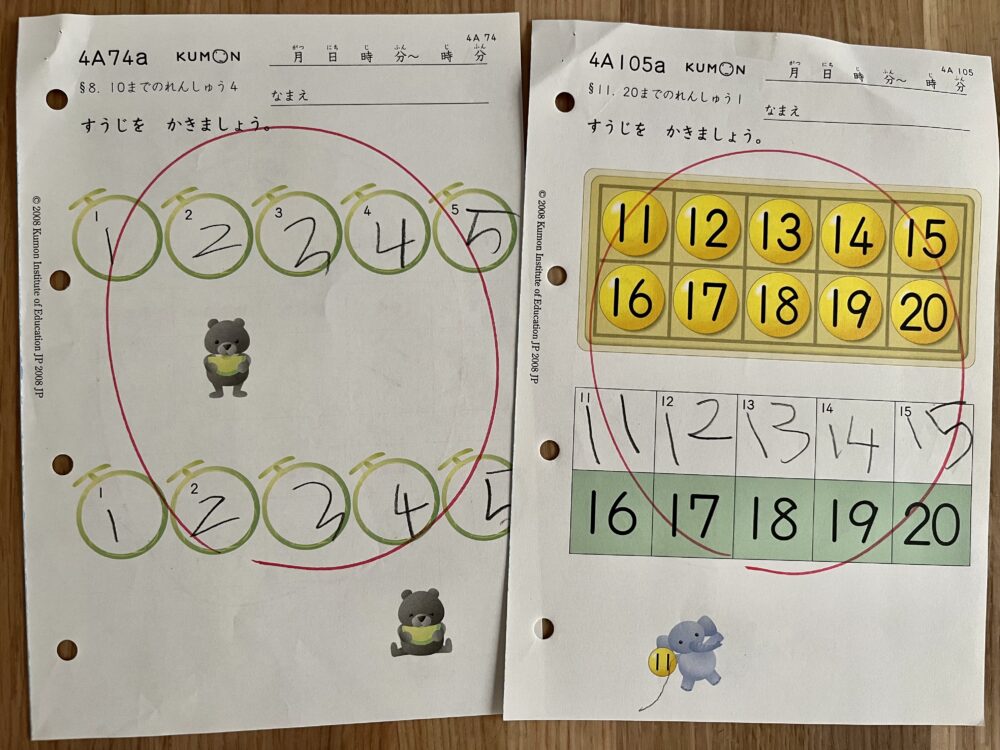

最初の難関は、4A。

4Aからは数字を書く教材なのですが、低年齢でスタートする場合は、数字を書くだけでも一苦労です。

『書けない!』『できない!』という娘をなんとかその気にさせながら、毎日プリントをこなすのは本当に大変でした。。

3歳になったばかりだったので、数字が書けなくても当然なのですが、娘は『書けない、プリント嫌!でも書けるようになりたい!』と言ってチャレンジしてくれたので、あの手この手で書けるようにサポートしました。

なんとか1~10までの数字が書けるようになると、次はこれでもかという数字の練習。

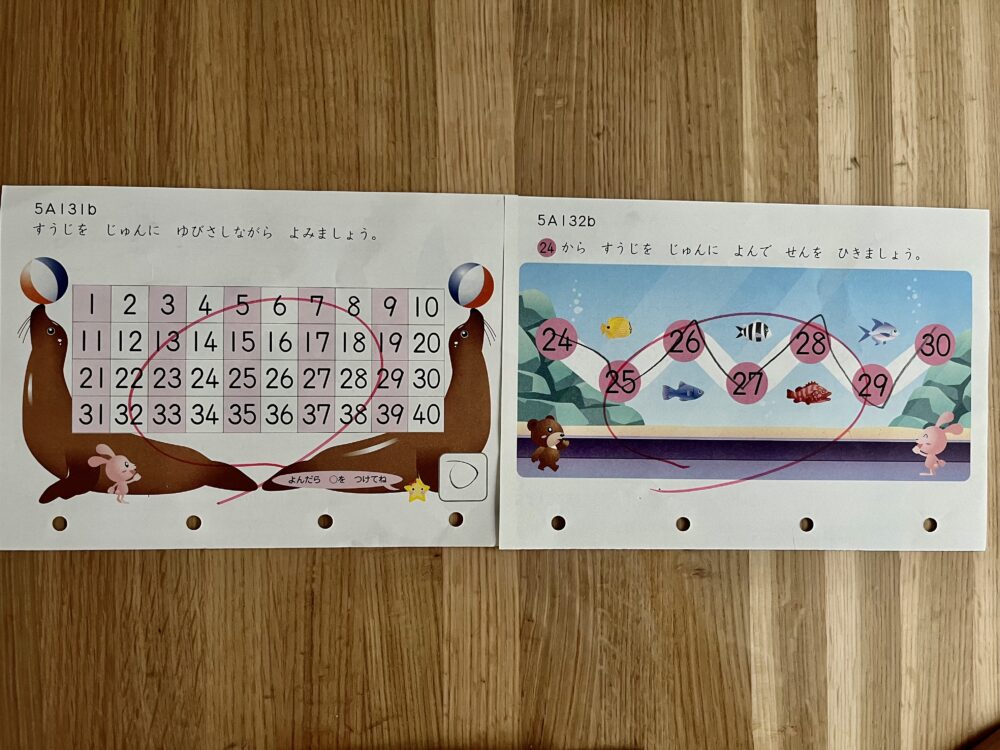

50までの数をひたすら読んで書きます。

4Aからは次の教材に行くためにはテストがありますが、それもなんとか合格して3Aへ。

3Aでもまた数字

4Aのテストに合格して『やったね~』と娘と喜んでいたら、なんと次の3Aも数字。

4Aでは1~100までの数字を書くのですが、またこれも何度も何度もやるうえに量が多い。。

ここで娘は『やりたくな~い』。。

娘は『80~100までのの数字が書けない・できない』と言いだしました。

そこで、先生に相談したところ、

『50以上の数字は、幼児の普段の生活ではあまり出会わない数字なので、慣れていないのかもしれないですね。数字の羅列を学ぶために、プリントの代わりにこれをやってみてもいいよ!』と、公文の知育玩具を進められました。

『全然可愛くないし大丈夫かなこれ。。』なんて思いながらも、プリントを嫌がった時や、娘の気が向いた時にやっていました。

シンプルな作りですが、磁石になっていて意外と子どもは面白がって使ってくれました。

数字を書く練習が終わって、3歳半を過ぎたころには簡単な足し算をやっています。

【公文算数】幼児が注意すべき点

2歳から公文をスタートして私が思うのは、親が『宿題をやらないと!』という気持ちに比重が行ってしまうと、途端に公文がノルマをこなすためのプリントになってしまうことです。

算数は特にだと思うのですが、ノルマ化してしまうと数字の概念や羅列が身に付かず、こなすために進めるようになってしまいます。

公文のプリントはスモールステップなので、『以前の問題の一部分の数字が変わっただけ』などといったプリントが多いです。

数字の概念や規則性ではなく『プリントの問題の規則制』を見つけてプリントをこなすようになると、プリントの表面上で数をいじってこなすだけになる場合があるんですよね。

我が家の場合も、娘が3歳になったくらいの頃に、公文にも慣れてきて10枚の宿題がこなせるようになった時期がありました。

私は『このままずっと10枚をキープしたい』と思ってしまい、とにかくこなすことが目標になってしまったんです。

すると娘はプリントを早く終わらせることに気が行くようになってしまい、楽に簡単に終わる方法を使うようになりました。

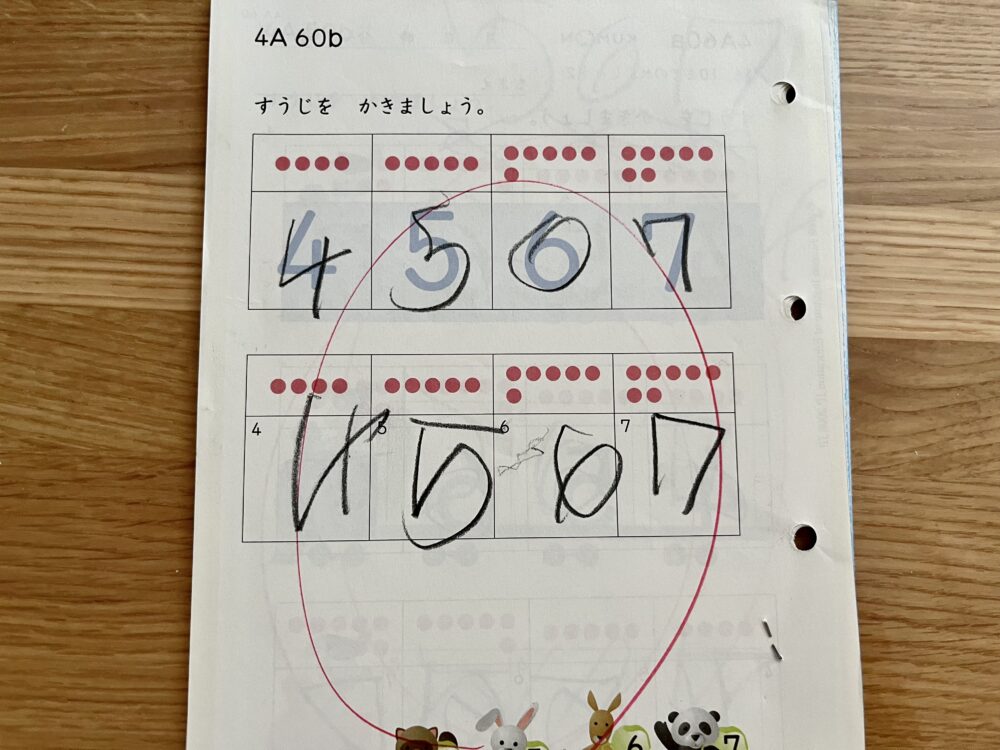

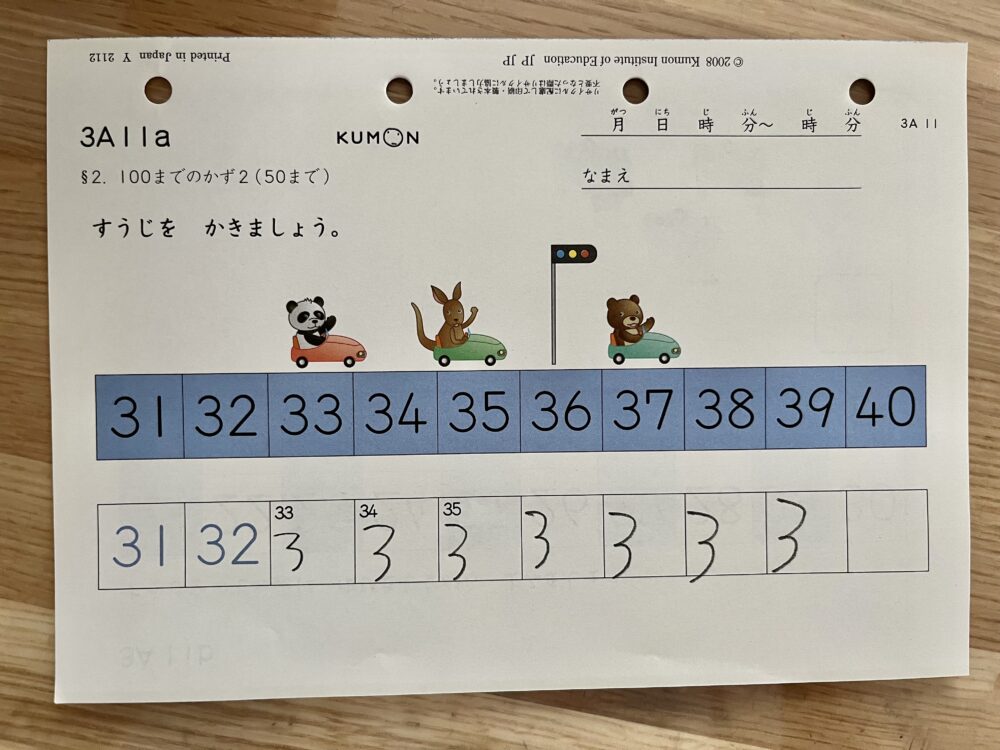

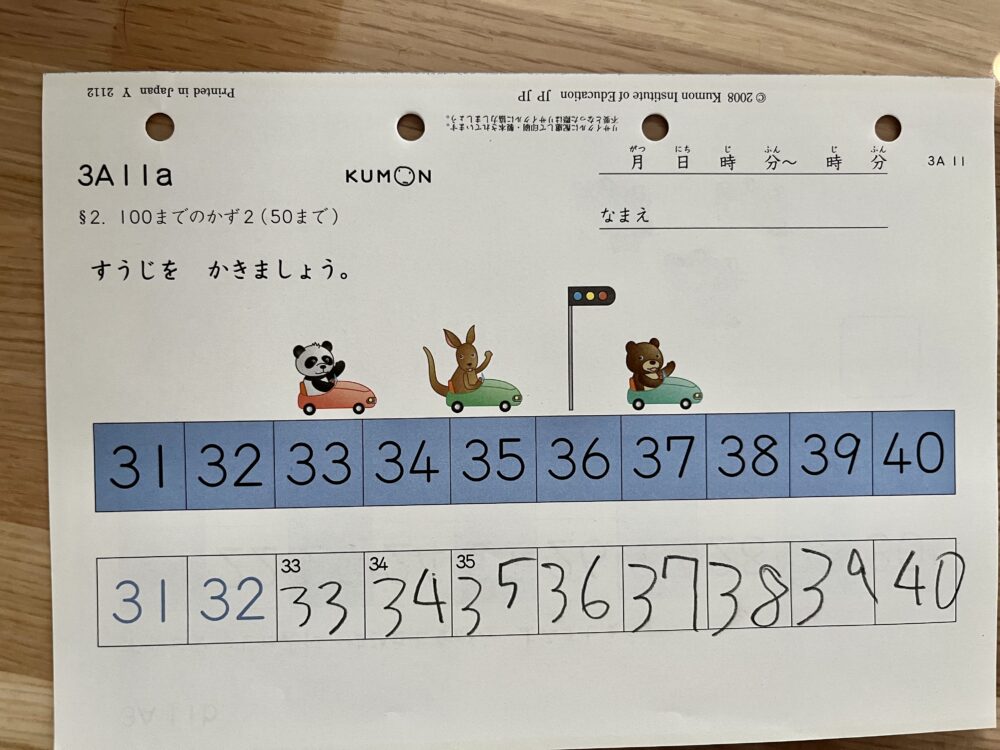

例えば31~40までの数字を空欄に書く時に、先に空欄に2の数字を一気に書いて、あとから先に書いた2の横に1~9までの数字を書いていた時がありました▼

ただ、『31~40まで一つ一つ書いてくれる?』といって書いてもらうと、途端に間違えるんです。

プリントはこなすことは大切ですが枚数にとらわれると、公文算数の良さが半減してしまいます。

幼児の間は、『宿題を絶対にこなさないといけない!』ということに重点を置くよりも、子どもの様子を観察することに重点をおいて、『なんかおかしいな』と思ったら、確認をしながら進めることの方が大切だと思います。

【公文算数】良かった点

公文の算数は、とにかく反復なので子どもにも忍耐力が必要で、サポートする親も苦しい(笑)教材なのですが、幼児から通って良かった点ももちろんあります。

勉強の習慣が付く

これは本当に良かった点です。

小さい頃から公文のプリントを続けることで、娘の中では『公文はやるもの』といったイメージが付きました。

プリント自体に飽きて『え~』なんて言う時もありますが、一応は机には向かいますし、最近では『今日は朝は8枚にする』と自分からこなすプリントを申告してくれるようにもなりました。

計算までの下積みができる

公文の算数は計算に特化した教材ではありますが、幼児の場合は計算からスタートする場合は少なく、まずは数を学ぶプリントからスタートします。

本当にこれでもかというくらい数字に触れるので、実際に計算に入った時にスムーズに進めることができました。

他の通信教材なども検討しましたが、ここまで数字に触れることができる教材は公文だけだと思っています。

【公文算数】我が家は公文とポピーを併用しています

公文の気分転換用に幼児ポピーのドリルも併用しています。

娘が『今日は公文のプリントやりたくない』『なんかやる気が出ない』『もっとなんかやりたい』なんて時に幼児ポピーのプリントをやっています。

シールが付いていたり、いかにもお勉強って感じの内容じゃないので、娘も楽しんでやってくれます。

公文だけでももちろん良いのですが、どうしても公文が乗り気じゃない時もあります。

そんな時でも、机に向かう習慣を付けるためになにかやってもらいたかったので、娘が楽しく取り組めそうなものはないかな、と色々と検討したのがきっかけです。

おもちゃやDVDなどの教材は必要なくワークだけが欲しいと思ったので、一番シンプルでコスパが良かった幼児ポピーを、併用に使っています。

ワークだけなら市販のドリルでもいいかなと思って使っていた時期もあるのですが、1冊がすぐに終わるので毎回新しいドリルを用意するのが面倒になったので、毎月1冊届く通信教材は有難いです。

幼児期は特に公文のプリントにお子さんが飽きてしまうことがあると思います。

そんな時のために、時気分転換できる教材があると親も気が楽だと思います。

まとめ・算数は公文教科で一番おすすめ

公文の算数についてまとめてみました。

公文は算数の他にも国語・英語の教科があり、我が家では全て3教科とも受講していた時期もあるのですが、個人的には算数は一番おすすめの教科です。

国語や英語もとても良い教材だと思うのですが、「大量のプリントをしつこいくらいにこなす」といった公文の勉強スタイルは、算数が一番活かされるな~と思いました。

公文の全てを見て考える

また、算数は3教科の中でも特にコツコツとこなさないといけないので、忍耐力ややり抜く力も一番付くと感じています。

国語や英語についてもまとめていますので、よろしければ読んでみてください♪

-

-

【公文】幼児に国語って意味ない?メリットデメリット

続きを見る

-

-

【くもん英語教材】イーペンシルやテキストについて。使い方や効果レビュー

続きを見る

この記事がどなたかの参考になると幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。